トレーニングメニューとは身体づくりの原点と言っても過言ではない。どのような考えで組めばいいのか。何となくのメニュー作りから脱却するきっかけにしてほしい。

※IRONMAN 2024年8月号に掲載された「身体が変わる人たちは知っている!トレーニングメニューの正しい組み方」をWEB用に編集したものです。

チャンピオンのプログラム

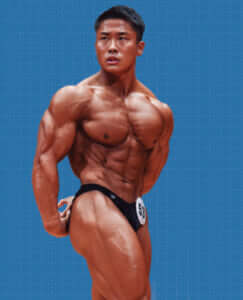

2021〜2023年日本男子ボディビル選手権 優勝

相澤隼人

分割

分割は、胸、背中、肩、腕、脚の5分割です。胸の日は上腕三頭筋にも疲労が入るので、腕や肩の日とは離しています。同様に、背中の日には腰部や上腕二頭筋も使うため、腕や脚のトレーニングと間を空けるようにします。また、ロウイング種目では腰にも負担がかかるため、背中と脚を離すことにも注意します。肩と腕が連続であるため、上腕三頭筋の負担があるのではと思われるかもしれませんが、肩の日のメニューに占めるプレス種目の量が少ないため、今のところは疲労を感じずにトレーニングできています。

自分の場合は、1部位週1回よりも頻度を上げる分割にすると、1回のトレーニングでパフォーマンスが上がることが考えられないので、結果としてそれぞれのトレーニングがアップデートできないです。そのため、3分割等の大きな分割ではメニューは組みません。

トレーニング順序

全ての部位に言えることではないのですが、基本的には、筋出力を高めるような種目は優先的に行った方が良いのではないかと思います。既往歴がないベンチプレス、肩、上腕三頭筋に関しては、そういった筋出力の高い種目を最初のフレッシュな状態でやるようにしています。一方で、腰部は既往歴があるため、背中や脚では筋出力系の種目は最初には行いません。そのためこれらの部位に関しては、まずは細かい系の種目から始めるようにしています。脚であれば、細かい種目で関節の動きを作ってから、メインのスクワットに入るという具合です。

種目選択

実は、種目に対しては強いこだわりはありません。種目を決めてから、それに対して身体を合わせていくのではなく、まずは筋肉の動きやそれに伴う関節の動きを理解し、それにうまく当てはまる種目やマシンを選びます。そのため、「必ずこの種目でなければいけない」という考え方はしていません。

例えば背中ならば、広背筋の上部は横方向に走行しているため、腕を挙げた状態で肩関節が内外転するチンニングが適しています。一方で、広背筋下部の起始部は縦に走行しているため、伸張がかかりやすいフロントプルダウンが合っているといった具合です。また、ベントオーバーロウのような床反力が使える種目は、筋肉の動きよりもストレングスを考える種目になるのではないかと思います。筋肉の動きを考えて負荷を乗せていく中で、ストレッチを感じやすい種目やストレングスを発揮しやすい種目を選んでいくことを大事に思っています。

脚に関しては、まずは基本にスクワットがあります。この種目ではどこに効かせるかを考えることはなく、適切な動きができていれば自然に効くという意識でいます。それをベースにした上で、ブルガリアンスクワットやハックスクワットを応用的に取り入れています。身体を正しく機能させることができないとトレーニングもうまくいかないので、その辺りはトレーニング前の準備段階で整えることが大切です。

ベンチプレスが効かないからダンベル種目に変えようという考え方もあると思いますが、まずはなぜベンチプレスが効かないのかを考え、それを改善するような身体の使い方を覚えたり、運動学習をしたりすることが大切だと思います。

セット数

強度が高い種目は、3セットもしくは4セットでメニューを組みます。一方で、メニュー表にあるシーテッドサイドレイズやライイングエクステンションのように5セット行う種目もあります。これらのセット数が多い種目に関しては、重量による刺激が少ない分、量を増やしてボリュームを稼いでいるイメージです。

ハンマーストレングスフロントプルダウンやブルガリアンスクワットは他より少なく2セットしか実施しません。これは、これらの種目の強度が非常に大きく、2セットしかできないためです。もちろん、休憩を挟めばさらにセットを重ねることはできますが、筋出力は当然落ちてパフォーマンスも下がるため、あえて多くのセットを行ってはいません。

取材:舟橋位於 大会写真:IRONMAN編集部

-筋トレ, トレーニングメニュー

-筋トレ, 相澤隼人, アイアンマン