『格好良い大胸筋』という言葉を聞いたときに、どのトップ選手を想像するだろうか。 素晴らしい選手がたくさんいる中で、 今回は、マッスルゲート参加選手へのアンケートで 断トツに名前の挙がった嶋田選手に、その大胸筋を作り上げた秘密をお聞きした。

文:舟橋位於 撮影:中原義史 Web構成:中村聡美

僕が考える理想の大胸筋

僕は、上部と中部が発達している大胸筋が格好良くて好きです。下部が発達しすぎていると、垂れ下がって見えると同時に視線も下に行ってしまいます。多くの人が行うベンチプレスやダンベルプレスでは下部にもしっかりと刺激が入るため、さらに下部を狙うディップスやハンマーストレングスのワイドチェストプレスなんかはプラスしなくて良いと思います。トレーニングの意識は、上部・中部・センター(内側)のみで良いのではないでしょうか。そのようなポイントを念頭に置きつつ、正しく刺激が入るフォームで動作するように心がけています。

最も発達を実感したのは17歳

トレーニングを始めたばかりの17歳ごろに、大胸筋の発達を一番感じました。当時は自宅で腕立て伏せをしていたのですが「胸付いてきたな」と自分でも強く感じていたのを覚えています。

ボディビルを始めるまでの10年程度は、特にボディデザインを考えることなく、自分が好きなようにトレーニングを行っていました。ベンチプレスでもお尻を高く挙げていたので、やはり下部が発達していたと思います。しかし、ボディビルを始めて上部も意識するようなトレーニングを取り入れてからは、上部の見劣りを感じたことはありません。一般的には、大胸筋の上部が発達しづらく、下部は大きくなりやすいという悩みがあると思いますが、自分の場合はそれを感じたことはなかったです。他の方と比べて、早い段階でフォームの修正ができたことが、その要因ではないかと思います。

サイズを一番大きくした種目と言えるのは、2014年から2015年の間に行っていたスミスマシンベンチプレスです。当時は、自力で3レップしか挙げられない重量を、フォーストレップで15回挙げるトレーニングをしていました。怪我をするか身体が大きくなるか紙一重のトレーニングで、実際に怪我もしましたが、身体も大きく変わったように思います。

ベンチプレスのフォーム

過去のベンチプレスは、パワーリフティングのように高いアーチを作った上で、お尻も挙げるフォームでした。手幅は81㎝ラインに人差し指がかかるギリギリで、可動域は小さかったです。当時トレーニングをしていた市営体育館では、重量を挙げることにこだわる雰囲気があったのですが、そのうち、「これってバーベル動いてないんじゃないか」とか「インチキかな」と思うようになりました。25歳くらいまではこのフォームで行っていて、その後ボディビルを意識してからは、お尻は浮かせないようになりました。ちょうどそのころ、パワーリフターの動画を見ている中で、「こんなに可動域がある中で重量を扱えるんだ」と驚きもしました。

そこから今のような高くアーチを組まないフォームに変わったのは、ゴールドジムにビジターで通い出したときからです。ジムではベンチプレスが人気で、待っている間には、150㎏とかの高重量でトレーニングしている方がゴロゴロいるのを見ました。自分は力が弱い方なので、とてもその重量は無理だったのですが、考え方を変えて、「100㎏をこのジムの中で一番きれいに挙げよう」と思うようになりました。重量でマウントが取れない代わりに、動作のきれいさでマウントを取ろうという感じですね。その中でアーチをそれほど組まずに、可動域もしっかり取るようなフォームへと変わっていきました。それに伴って、上部や中部も発達したと思います。ボディビルを始めたころは、フリーウエイトのベンチプレスではなくスミスマシンのベンチプレスを行っていました。アーチを作って下部に下ろすフォームが染み付いていたので、その矯正という意味合いが強かったです。その後に肩を怪我してからは、軌道が固定されすぎているのも良くないのかなと思い、今はフリーのベンチプレスを行うようになりました。

収縮についての考え方

大胸筋を収縮させることが大事と言われていますが、自分の場合は、動作では前に押すことだけを意識しています。それで厚みが出てきているのは、自然とトップで絞り込むような身体の使い方になっているからなのかもしれません。

種目への意識は、プレス系は中間地点で負荷を乗せるミッドレンジ種目で、絞りはペックフライのように分けています。ペックフライは、2014年ごろからちゃんと取り入れるようになったと思います。大胸筋の収縮という観点では、インクラインの状態で1個のダンベルを両手で持ち、胸の前で上下させる種目も行っていました。ダンベルを持ち上げれば、自動的に大胸筋に収縮がかかる軌道になっているのが特徴ですね。

大胸筋が武器という認識

初めてボディビルの大会に出ようと思って減量した際に、自分は胸が一番最初に仕上がりました。フレックスすると、血管が走って筋線維も走るような状態です。そういうこともあって、2010年の夏には「俺の大胸筋はけっこうきてる!」と思っていました。このときの胸のトレーニングは、ほぼスミスマシンのベンチプレスだけでした。ダンベルプルオーバーも行っていましたが、次の日に必ず背中が筋肉痛になっていたので、ほぼベンチプレスだけで胸を作ったようなものですね。

大胸筋の厚みも自分の武器ですが、これはバーベルを下ろす位置のコントロールで作れると思います。バーベルを大胸筋の中間に下ろすようにすることで、前に出ていくような胸になっていくと思います。肘を張るようにすると上腕骨が上がり、自然と胸の中間部分に下ろせるようになります。これが下部に集中したフォームだと、大胸筋の面積は増えるものの、下がって見えることにつながってしまうのではないでしょうか。

胸椎の柔軟性と身体の機能

僕はもともと、自分では胸椎が柔らかいと思っていました。それにより胸を十分に張り出すことができ、大胸筋中部や上部にも刺激をしっかりと入れられるということです。しかし、鈴木雅さんのパーソナルトレーニングや、鈴木さんに紹介してもらったコンディショニングの先生とのやり取りの中で、本当は胸椎上部が硬かったことを指摘されました。平均的なトレーニーと比べれば柔らかいのかもしれませんが、鈴木さんに指摘されて「え、硬かったんだ!」と自信をなくしたところです。

胸に自然に刺激を入れるためには、身体の機能を整えることも大切だと思います。ただ僕の場合は、先月に胸椎の硬さを指摘されたばかりなので、正しくできているとはまだ言えない状態です。今は鈴木さんに習いながら、改善のためのエクササイズを行っているところです。面白いのは、実際に動作をするのではなく、呼吸の練習のみを行う点です。このあたりがしっかりと身について、思うような動きができるようになったら、改めて身体の機能の重要性をお話しできるのかなと思います。

初心者へのアドバイス

大胸筋がまだ発達していない初心者には、プランクと腕立て伏せをおすすめします。体幹が使える状態で大胸筋を刺激できるかどうかで、胸の発達は大きく変わります。プランクの姿勢が保てない場合は腰が落ちてしまいますが、この状態でベンチプレスを行うと、動作中に腰が反ったり、腰椎が極端に上がっていったりしてしまいます。そして腕立て伏せでは肩関節の安定を狙います。それができていないと、身体を下げていく際に負荷が抜けてしまいます。正しく肩関節が安定できている状態を作れれば、バーベルを持ったときにも負荷を逃がさないようにして動作できるはずです。僕自身も、腕立て伏せを3セット毎日やるようにしていますが、難しさと奥深さを感じています。

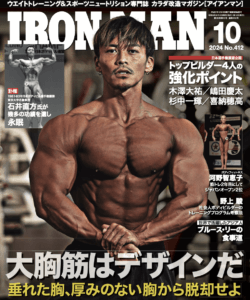

しまだ・けいた

1985年7月31日生まれ、福岡県田川市出身。身長167cm、体重75㎏(オン)77㎏(オフ)。ゴールドジムにてパーソナルトレーナーとして活動中。腰の怪我を機に、15レップ10セットのトレーニングを開始。2019・2021~2022年日本クラス別選手権75㎏級優勝。2022年日本選手権2位。

-バルクアップ, 筋トレ

-嶋田慶太, 大胸筋, ダサい胸から脱却せよ