上部と下部がバランス良く発達した大胸筋は、競技者でなくとも憧れだろう。しかし、何も考えないトレーニングでは下部ばかり発達してしまいがちだ。今回は、見栄えのする大胸筋を作るためのポイントについて、 東海大学教授の有賀先生に教えていただいた。

ベンチプレス

有賀先生推奨!

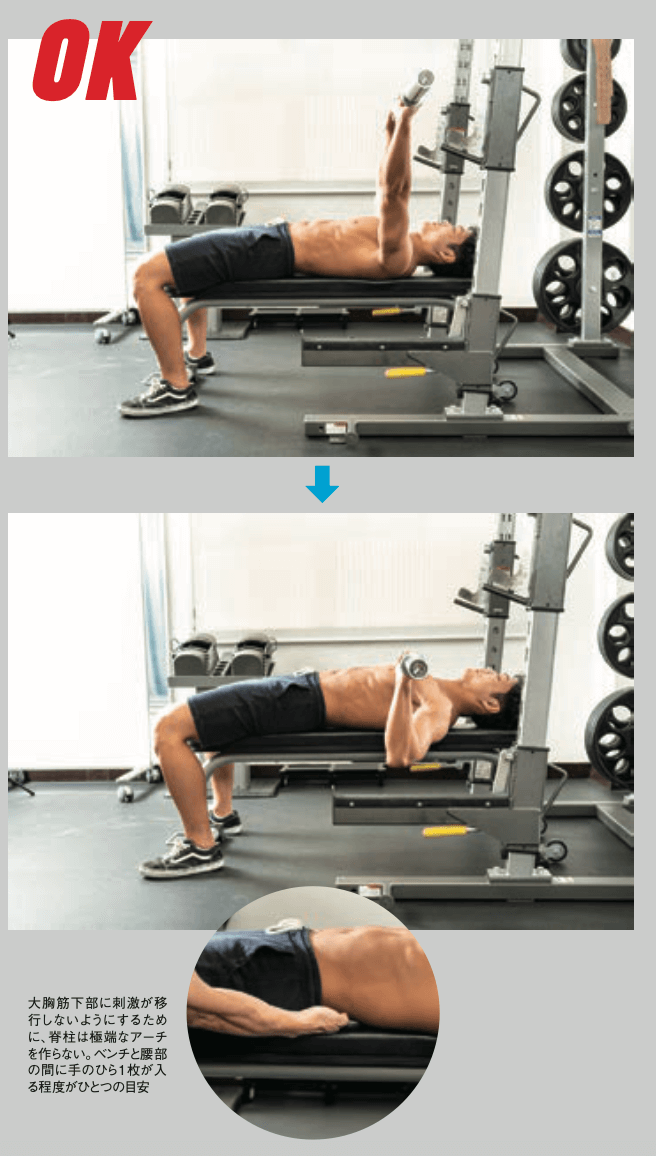

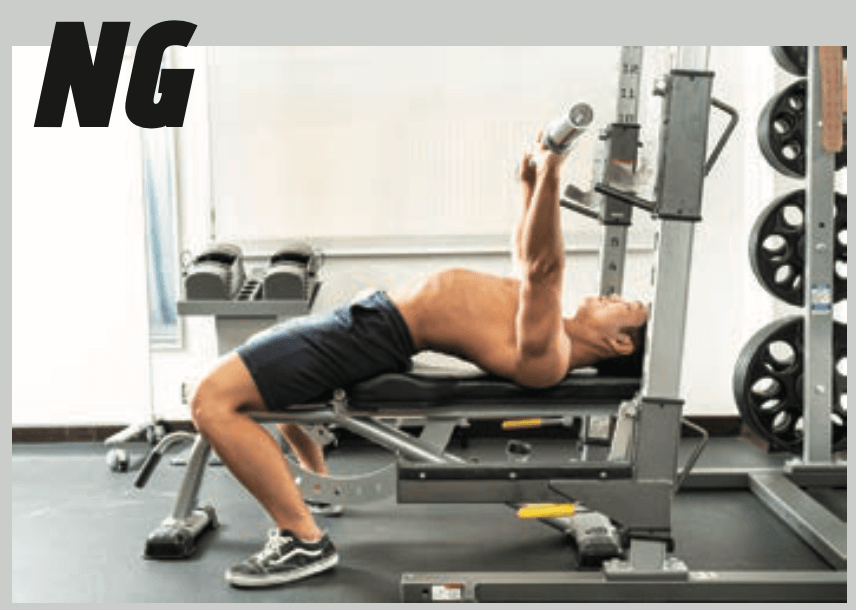

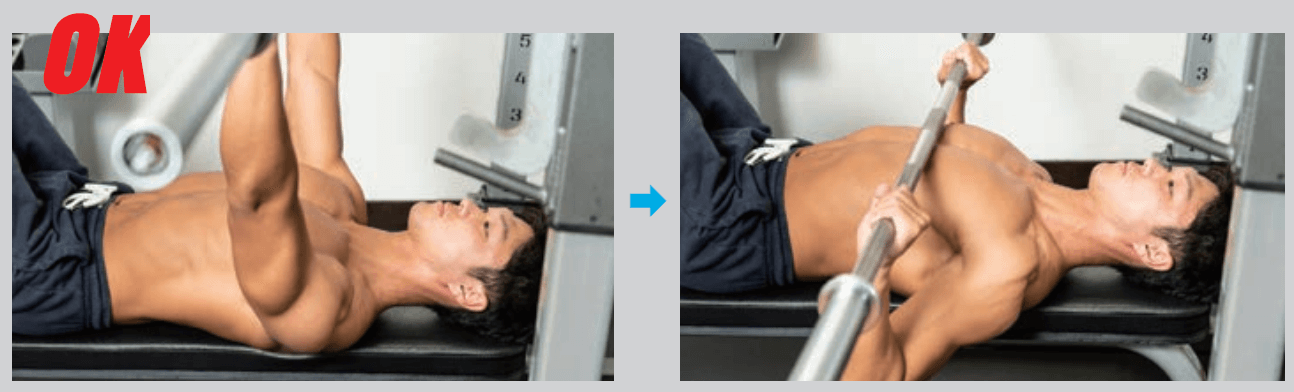

アーチを組まないベンチプレス

高いアーチを作ると重量を挙げることができるが、その分、刺激は下部に逃げやすい。目的に応じて、上部を狙うフォームと使い分けると良い。

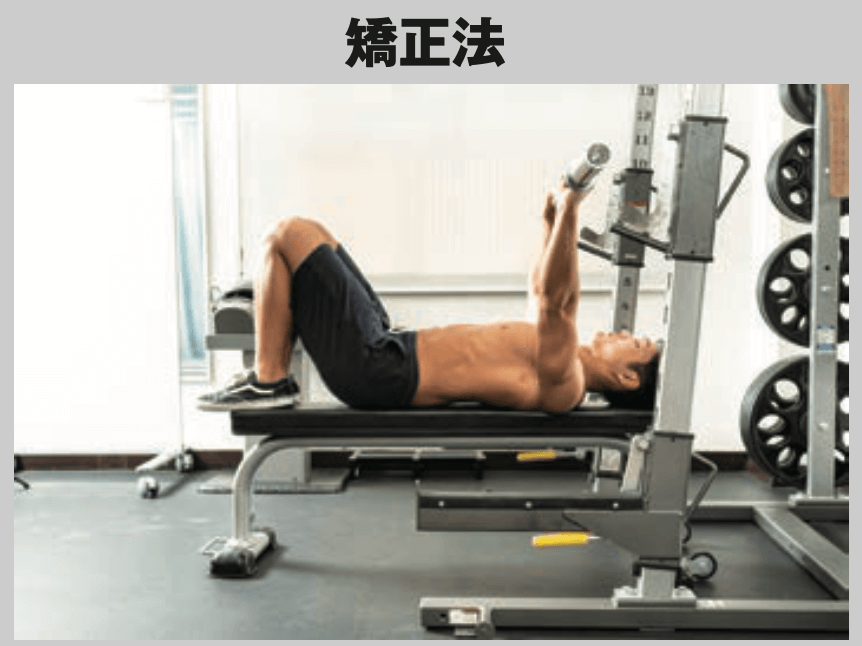

ベンチプレスの際にアーチを組む癖の矯正が難しい場合は、ベンチに足を上げて動作を行う。腰部が浮かなくなるため、自然とアーチが低くニュートラルな状態でベンチプレスが行いやすくなる。

ベンチプレス

知っておきたい!

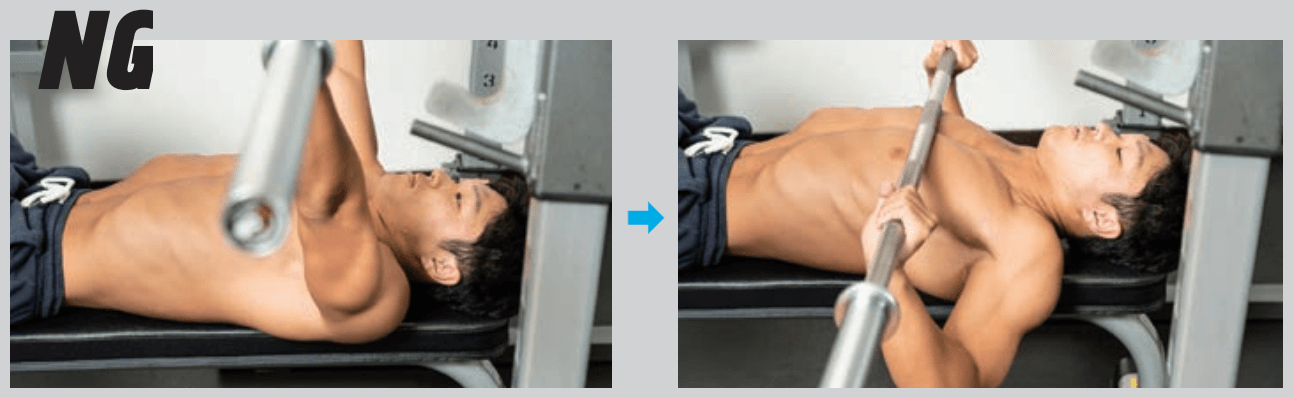

代償動作を出さないベンチプレス

大胸筋上部から刺激を逃さないためには、脇を開きすぎても閉じすぎてもいけない。中間の位置で固定して動作する。

脇が開きすぎていると、肩甲骨が上方に移動しやすい。この姿勢では、大胸筋よりも三角筋の関与が増えてしまう。また、脇が閉じすぎている場合はディッピングの動作に近くなり、大胸筋鎖骨部とともに小胸筋に刺激が入りやすくなる。

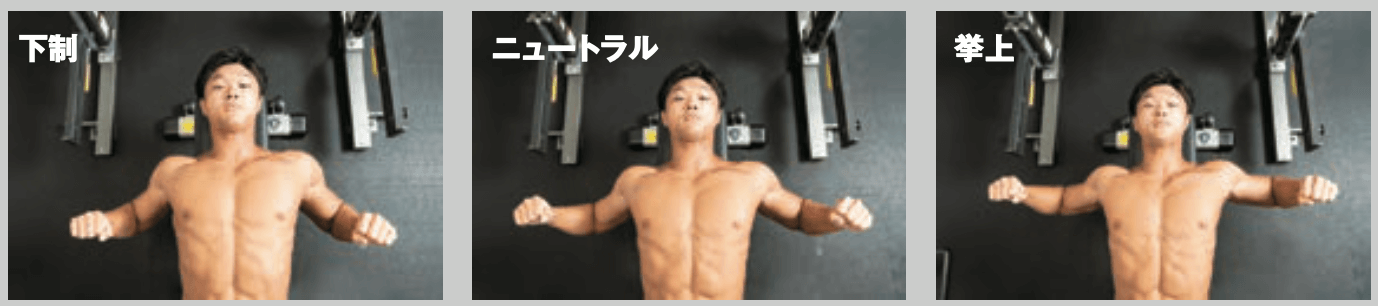

肩甲骨のポジショニングで

刺激の入り方が変わる!

肩甲骨のポジションでも刺激の入り方は変わる。上方にあると三角筋に刺激が入りやすい傾向があるため、基本的にはニュートラルから下制の間でしっくりくる位置を選ぶ

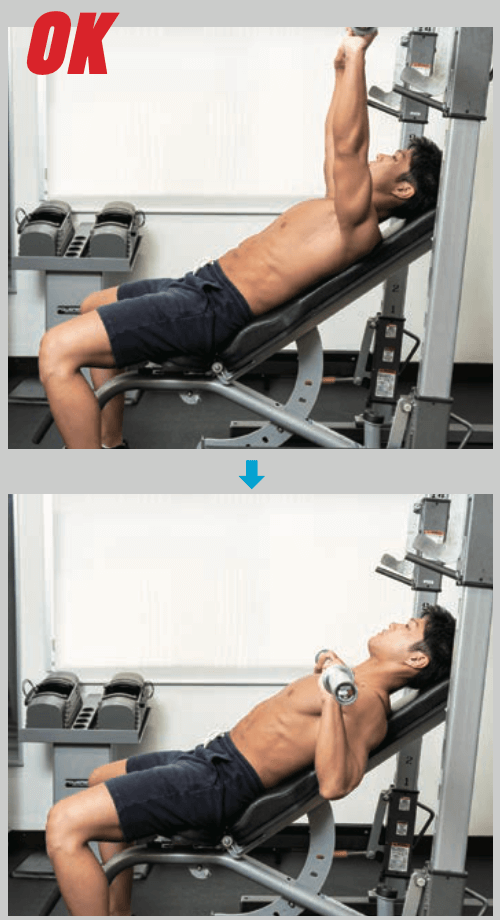

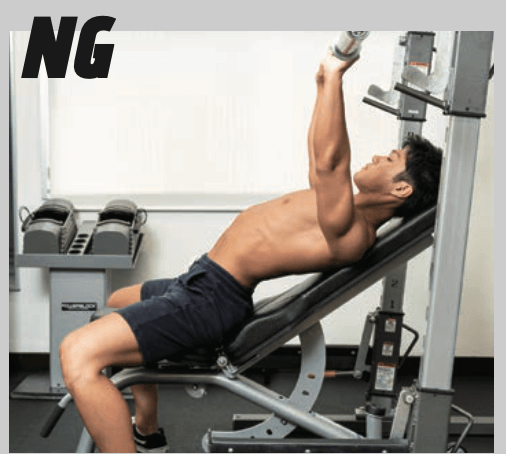

インクラインベンチプレス

背中を反らさないことが

インクラインプレスのポイント

フラットのベンチプレス同様に、背中が反りすぎないように注意する。ベンチと腰部の間に隙間ができないように意識すると良い。

インクラインベンチの上でブリッジを組むと、下半身の角度が床と平行に近づいてしまう。結果として、大胸筋上部を狙うインクラインベンチの特性が生かせなくなる。

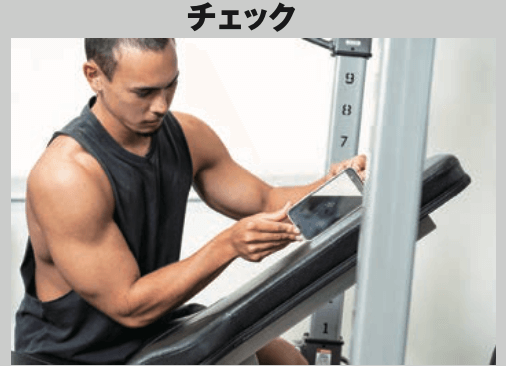

自分に最適なベンチの角度を知っておくと良い。iPhoneに標準で入っている「計算」アプリを使うと、簡単に床とのベンチの角度を調べることができる。

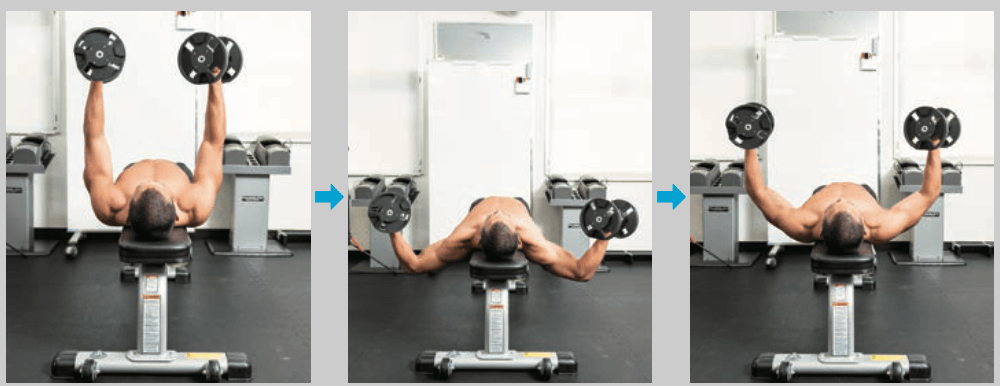

ダンベルフライ

ピークを出すためのポイントは

負荷が抜けないようにすること

ベンチプレス同様に、過度な背面のアーチを作らないようにする。そのためには、動作中は腹筋に力を入れ続けることが重要である。収縮局面で負荷が抜けないように意識するためには、挙上の途中からスピードを落として動作すると良い。肩甲骨が上がってしまうとやはり三角筋の関与が起こりやすくなる。ニュートラルから下制の位置に固定し続けると同時に、外転しないようにも注意したい。

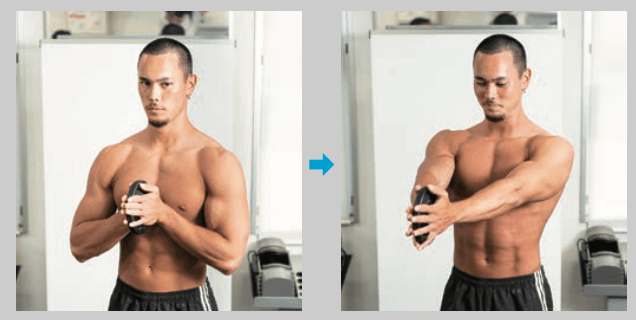

プレートプレスで

大胸筋の収縮感UP!

両手でプレートを挟み、身体の前で保持する。その状態でプレートを前後に移動させると同時に、大胸筋の収縮を感じるようにする。肩甲骨が開くと負荷が抜けるため、常に内転させたポジションで固定する。

あるが・せいじ

1962年、東京都生まれ。東海大学健康学部教授・大学院健康学科研究科長、日本トレーニング指導者協会理事長。ボディビル競技では、日本社会人選手権や関東選手権のタイトルを獲得するとともに、1991年と1993年にアジア選手権2位の成績を収めている。

取材・文:舟橋位於 撮影:舟橋賢 Web構成:中村聡美

-バルクアップ, 筋トレ

-大胸筋, 有賀誠司, ダサい胸から脱却せよ