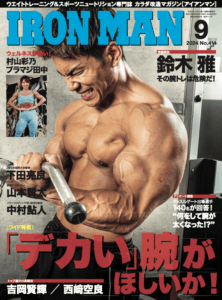

太い腕は多くのトレーニーの憧れだろう。しかしながら闇雲なトレーニングでは、腕は太くなっても、他の部分に悪影響が出ることがある。今回は、理論に基づく腕トレについて、2016年世界チャンピオンの鈴木雅氏に教えていただいた。

鈴木 雅 ボディビル元世界チャンピオン

腕トレが難しい理由

腕のトレーニングは、他の部位のトレーニングに比べると、一つの関節に対する負荷のかかり方が異なります。デッドリフトで肩にかかる負荷と、バーベルカールの際に肩にかかる負荷では、後者の方が圧倒的に小さいです。そのため、多少フォームが悪くても動作を行うことができ、結果として、腕だけ見れば順調に発達することもあるくらいです。しかしながらこのようなトレーニングを続けると、筋肉の形が悪くなり、結果として他の部位にも影響が生じるようになります。上腕二頭筋の短頭や上腕筋ばかりが発達すると、肩関節の内旋が起こり、そのせいで大胸筋の発達が悪くなるのが一例です。別の例としては、二頭を収縮するためのテクニックとして、あごを引いて屈曲姿勢を作るというものがあります。しかしこれを続けていると、身体はどうしても屈曲方向が優位な状態になってしまい、伸長させるタイプの動作が行いにくくなる可能性があります。二頭筋などの一つの部位に着目してトレーニングするのではなく、体幹や他の部位にも目を向けて鍛えないといけないのが、腕トレの難しいところと言えます。

上腕二頭筋の考え方

上腕二頭筋には長頭と短頭があります。二頭のトレーニングでは、床反力を利用して行うバーベルカール等が主となりますが、それだけで足りない場合は、長頭や短頭を個別に意識した種目も必要となります。そこで大切なのは、長頭もしくは短頭だけが発達しないことについて、その理由を深掘りしていくことです。例を挙げるならば、前腕の回内・回外制限があったり、肩甲骨が安定していないことなどです。手のひらのアーチが作れていないために親指側に負荷が乗ってしまい、長頭ばかりに刺激が入るということもあります。こういったことを含む身体の機能を理解した上で、課題を解決するための種目を追加していくことが重要だと思います。種目数を増やすことが難しい場合は、メインとなる種目で、うまく長頭と短頭の両方に刺激を入れられるようにしたいです。

競技における腕の位置付け

上腕二頭筋の短頭は、フロントでダブルバイセプスポーズを取った時の腕の太さにつながります。一方の長頭は、バックダブルバイセプスポーズで重要となります。腕の周囲径が実際にはそれほど大きくなくても、短頭が発達してピークができていると、ポーズを取った時に太く見えやすいです。

ラインナップで立つ時のリラックスポーズでは、上腕筋が太いことによって重量感を出すことができます。二頭が発達していてピークがあったとしても、肘まわりが発達していないと、並んだ時に腕が弱く見えてしまうことがあります。ただ上腕筋に関しては、カテゴリーによっては違う解釈になることもあります。男子フィジークや女子競技では、上腕筋が発達し過ぎてしまうと、メリハリのない腕に見えたり、腕が長く見えなかったりということがあります。このような点も踏まえながら、身体のバランス全体を整えていく必要があるのではと思います。

上腕三頭筋に関しては、内側頭や外側頭は肘まわりの太さに関係し、重量感につながります。この部分が発達していると、正面のポーズで映えやすくなると思います。長頭は、サイドトライセプスポーズを取った時の盛り上がりにつながるため、腕の厚さや大きさの点で重要な部位となります。またサイドポーズだけでなく、フロントダブルバイセプスポーズの時の盛り上がりにも関わります。

トレーニング器具による違い

バーベルやダンベルは、重力運動が基本にある種目です。そのため、身体の機能を殺さないある程度フリーな状態で実施することができます。このことは、トレーニングの強度を高くできることにプラスして、体幹や肩まわりの安定に関与する筋肉を刺激できることにつながります。そのため、自分の身体の機能を高めていきたいと考えるのならば、マシンは早々に卒業して、フリーウエイトに移行できると良いと思います。自分の姿勢を意識しながらコントロールできる重量で行うことでバーベルやダンベルでトレーニングすることは、各関節の安定を身につけることにつながり、他の部位の種目にも良い影響を及ぼすはずです。

バーベルやダンベルが重力による上下の負荷なのに対し、マシンを使うと回転抵抗をかけることができます。筋肉を最大収縮させたり、1レップあたりの緊張時間を長くしたりしたい場合は、マシンのトレーニングに移行しても良いと思います。ただし、マシンによる部分的な強度のみを追い求めすぎると、身体の機能に関する習熟度が上がらず、全体のトレーニングの強度を上げていくことが難しくなる点は注意が必要です。

ケーブルは回転抵抗に対し弱く負荷は収縮で抜けてしまうことがあります。ケーブルを引いていく過程において力のかかる向きが変わっていき、最後に引き切ったところでは、負荷が抜けるような感覚があるのが特徴です。ケーブルはバーベルやダンベルと異なり、筋の緊張時間を長くできるメリットがあります。バーベルやダンベルは、スタートよりもスティッキングポイントのような特定の位置で負荷がかかります。それに対してケーブルは、初動の段階から負荷がかかり、収縮のある程度の局面までそれが続きます。このため、パンプを目的としたトレーニングを行いたい場合は、ケーブルも選択肢の一つに挙がってきます。

トレーニング姿勢ごとの注意点

スタンディングのカールでは、負荷が下に向いた状態からスタートします。この姿勢では肩関節は伸展しておらず、上腕二頭筋も最大伸長はしていません。そこからウエイトを持ち上げていくと、前腕が床と水平になる中間位で最も強い負荷がかかります。そして、この中間位は一番力が出せるポジションでもあります。一番力が出るところで一番強い負荷が筋肉にかかるというのは、マシンでは得られない特性だと言えます。

ベンチにもたれかかって行うインクラインダンベルカールにおいては、肩関節の伸展が入ります。そのため、上腕二頭筋がストレッチされやすい状態からスタートすることになります。インクラインカールで注意したいのは、ベンチに寝ることで、体全体が伸長の状態に入りやすい点です。そのため、腰が反って骨盤が前傾しないように気をつけないといけません。そのためには、ベンチに足を挙げて股関節の角度を90度くらいに保ち、体幹が働くようにするのも良いと思います。ベンチの角度も大切で、肩関節伸展の可動域が45度から50度であることを踏まえると、ベンチは倒しすぎない方が良いと言えます。ベンチを倒しすぎると肩甲骨が挙がってしまい、結果として上腕筋ばかりに負荷が入り、ピークのない腕になることが考えられます。

シーテッドカールをマシンで行う場合は、回転抵抗を上腕二頭筋にかけることができます。プリーチャーカールの場合は肩の屈曲が入るので、中間位で負荷が入りやすく、収縮していくにつれてやや抜けるような特徴があります。シーテッドカールやプリチャーカールのような座位で行う種目でも、骨盤をニュートラルにすることに注意したいです。このことに関連して、足で床を踏むならば、良い骨盤のポジションが維持できる踏み方をしないといけません。

上腕三頭筋も、ポイントは二頭筋と同じです。腹圧が入る状態にすることや、前鋸筋を働かせて肩甲骨を安定させることなどです。

寝て行う種目であるナローベンチプレスでも、腹圧が入っているかどうかを意識したいです。骨盤の前傾が入りやすい姿勢ではありますが、そこで体幹をしっかり維持することが必要だと思います。前鋸筋、僧帽筋下部、菱形筋などが活動してくると肩が安定し、結果として動かしている三頭筋にしっかりと刺激が入るようになります。基本的なことですが、動作中に肘が開かないようにするために、前腕を回外させる意識を持つことも注意点の一つです。

シーテッドフレンチプレスに代表される座って行う三頭の種目は、長頭を狙いたい種目です。長頭は、肩関節の屈曲と肘の屈曲が入ることで伸びていきます。ここでもやはり、肩甲骨が安定できておらずに動いてしまうと、負荷は三頭から逃げてしまいます。肩関節の屈曲角度が十分に取れていない場合にも肩甲骨は動いてしまい、結果として、単関節筋である内側頭や外側頭にばかり負荷がかかることになってしまいます。

ケーブルのプレスダウンは、マシンに対する立ち方によって、回転抵抗だけでなく収縮メインの動きを取り出すこともできます。真下に下ろすようなフォームならば、外側頭や内側頭に刺激が入りやすいですし、肩関節を良いポジションで維持して動作すれば、長頭にも入りやすいです。アタッチメントによって刺激が変わる点も特徴です。ストレートバーならば前腕が回内するようなポジションになるので、外側頭に入りやすくなります。一方で、EZバーを使えば、前腕は若干の回外で長頭に入りやすくなります。ロープのアタッチメントは真っすぐ引けば長頭に入りやすいのですが、左右が分離しているため、より安定させることが必要になります。肩や肘が安定できていないと、負荷が逃げやすいのがロープの弱点です。

すずき・まさし

1980年12月4日生まれ。福島県出身。株式会社THINK フィットネス勤務。ゴールドジム事業部、トレーニング研究所所長。2005年、デビュー2年目にして東京選手権大会で優勝。2010年からJBBF日本選手権で優勝を重ね、2018年に9連覇を達成。2016年にはアーノルドクラシック・アマチュア選手権80㎏級、世界選手権80㎏級と2 つの世界大会でも優勝を果たした。現在は読売ジャイアンツでウエイトトレーニングの指導を担当している。

取材・文:舟橋位於 撮影:北岡一浩 Web構成:中村聡美