身体の機能から腕を考える

上腕二頭筋の解剖を説明すると、長頭は肩甲上腕関節、短頭は烏口突起にそれぞれ起始部を持ちます。それを踏まえた上で正しくトレーニングを行うためには、肩甲骨の安定が重要となります。筋肉をゴムのようなものと考えた場合、ゴムの一方が安定されていれば、もう片方を動かした際には、筋肉全体にしっかりと刺激が入り、緊張時間も長くなります。しかし安定がない場合は、両側がグラグラ動いてしまって正しく刺激を与えることが難しくなります。そういった意味で、肩甲骨を安定させて固定点を作ることは、強度を高めたり主動筋に刺激を入れたりする際に大切だと言えます。

前腕には、手首を背屈させる伸筋群と、底屈させる屈筋群があります。ここで大切なのは、拮抗して働くそれぞれの筋肉がバランスよく活動する良い状態にあるようにすることです。また前腕には、指先までつながる筋肉や、指の第二関節までつながる筋肉、手首をまたがない筋肉などもあります。これらの筋肉それぞれを理解して、手首を安定させることが大事です。手首が安定した状態でトレーニングを行うと、伸筋群と屈筋群をバランス良く使うことができます。そうして二頭筋や三頭筋、そして腕が関与する他の部位の種目の重量が上がっていけば、自然と前腕も発達していくというのが私の一つの考え方です。

バイオメカニクスの観点で考えることも大切です。ライイングエクステンションを例に挙げると、バーベルを頭の上に下ろすほど、前腕や広背筋への刺激が強くなっていきます。肩関節の屈強角度が十分に取れているならば問題ないのですが、そうでない場合は、無理に頭の上まで下ろさない方が良いです。また、できる動作だけしかやらないというのも疑問です。これは、怪我をした時に痛くない動作しかやらないという考え方にも通じるところがあります。ある特定の動きだけに偏っていると、その部分は強くなるかもしれないですが、根本的な改善にはならないのかもしれません。

腕トレのための肩甲骨と骨盤

腕トレを正しく行うためには肩甲骨の安定が大切だとすでに述べましたが、ここからさらに具体的に解説します。肩甲骨を安定させるためには、前鋸筋や僧帽筋下部、肩のインナーマッスルなどがしっかりと働く必要があります。腕を挙げたときに肩も挙がってしまう場合は、肩甲骨を下げた状態が維持できていないことを表します。この問題の難しいところは、意識して改善しようとしてもすぐには修正ができない点です。関与する筋肉が自然に働くような状態を作っていく必要があります。また、肩関節の可動域が狭い場合にも、同じようなことが起こって動きが制限されます。そのため、可動性や安定性ということが重要になってくるというわけです。

さらに深掘りしていくと、骨盤の状態も関与してきます。骨盤が前傾した状態だと、腹部のインナーマッスルである腹横筋や内腹斜筋が働きづらくなり、結果として下部肋骨が開いてしまいます。

それに伴って、肋骨に付着する前鋸筋がうまく働かなくなります。そうすると、前述したような肩の動きの問題が生じる原因となることがあります。骨盤に目を向けると、足裏でしっかりと踏めているかや、ハムストリングが活動して骨盤を正しい位置に維持できているかなども、注意して見ていくポイントになります。

より良いトレーニングのために肩や骨盤を正しい状態に維持することは、どの部位のトレーニングでも重要なことです。ある特定の部分だけで見るのではなく、多関節筋連鎖を元に考えないといけません。肩や骨盤を望む状態に自由に動かすためには、日頃から呼吸のエクササイズや体幹トレーニングを行うことが大切です。これらを継続して行いつつ、肩が特別に緩く安定ができない場合には、肩甲骨を安定させるトレーニングが個別に必要となることもあるでしょう。

応用的なトレーニングのために

二頭と三頭のどちらを先にトレーニングするかという問題は、人によって個別に変わります。場合によっては、土台となる前腕を先にトレーニングすることで強度が増してくることもあるでしょう。私がお勧めするのは、ネガティブで強い負荷がかかる三頭より先に、拮抗筋である二頭をトレーニングして土台を作っておくことです。プレス系の種目は中枢神経系の疲労が大きいため、先に三頭をトレーニングすると、後半のトレーニングの質が下がるということも考えられます。

トレーニング部位の中での種目の順序も大切です。二頭筋は紡錘状筋なので、伸長系の種目を先に行うと、続く短縮系の種目が行いにくくなることを経験として感じています。そのためバーベルカールのような種目から始めて、インクラインダンベルカールは2種目目や3種目目に配置するのが良いのではないかと思います。三頭筋の場合は、ピンポイントの負荷が大きいアイソレート種目より先に、コンパウンド種目を行いたいです。ナローベンチプレス等でしっかり力を出してから、徐々にストレッチ系のライイングエクステンションやフレンチプレスに移行すると良いです。ここで、逆にライイングエクステンション等から始めると、肘を痛めてしまうためあまりお勧めしません。

怪我の防止という観点だと、やはり何度も出てきた肩甲骨の安定がポイントになります。肩甲骨が安定していないと、追い込む、追い込まないに関わらず、肘を痛めるリスクが大きくなります。腕を怪我するのは正しい動きができていないからであり、その問題を解決するためには、肩甲骨の安定と肩まわりの可動域の確保を意識しないといけません。注意したいのは、可動性と柔軟性は異なるものである点です。力を入れてコントロールできる範囲が可動性であり、単に関節角度を広く取れるということとは違うと理解する必要があります。腕や肩の問題を解決するためには、場合によっては腹圧の掛け方も見直していかないといけないため、広い視野で全身を見られると良いでしょう。

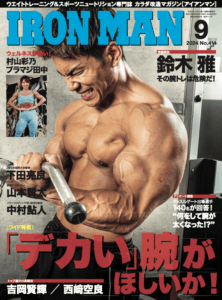

すずき・まさし

1980年12月4日生まれ。福島県出身。株式会社THINK フィットネス勤務。ゴールドジム事業部、トレーニング研究所所長。2005年、デビュー2年目にして東京選手権大会で優勝。2010年からJBBF日本選手権で優勝を重ね、2018年に9連覇を達成。2016年にはアーノルドクラシック・アマチュア選手権80㎏級、世界選手権80㎏級と2 つの世界大会でも優勝を果たした。現在は読売ジャイアンツでウエイトトレーニングの指導を担当している。

取材・文:舟橋位於 撮影:北岡一浩 Web構成:中村聡美