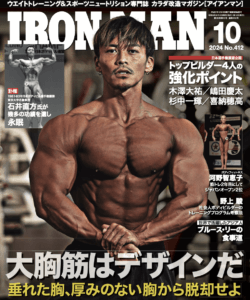

大胸筋の発達を引き出せない原因は、 トレーニング内容そのものにあると考える読者は多いだろう。 もちろんその問題も考えられるが、今回は、トレーニングの前段階にある姿勢という意識について、 自身も胸を弱点と考えていた鈴木雅さんに教えていただいた。

取材・文:舟橋位於 撮影:北岡一浩 大会写真:中島康介 Web構成:中村聡美

私も胸が弱点だった

現役選手としてコンテストに出場していたころ、私自身も胸が弱点部位でした。当時は気づいていなかったのですが、胸郭の回旋に問題があったためにストレッチが十分に得られず、そのために発達が遅れたように思います。大胸筋を改善したいとずっと思っていましたが、課題に気づいたときにはもう遅かったという感じです。

大胸筋を良くしたいと考えるならば、胸郭の回旋・側屈・屈曲・伸展といった大事な動きを出せるようにしていかないといけません。自分がうまく大胸筋を発達させられなかったのは、この部分も原因だと思います。今は現役のときよりも重量は扱えないのですが、胸郭の重要性に気づいたため、以前よりも胸のトレーニングが効くようになっています。それくらい違いが出てくるポイントなので、もっと早く気づけていたら良かったなと思います。

クライアントの悩みを受けて

クライアントから受ける質問や悩みでは、大胸筋の上部が発達しないというものが多いです。大胸筋を発達させていくには、胸郭を良いポジションに保った状態で、肩関節の水平伸展・水平屈曲を行う必要がありますが、それができていない方は多いです。

また、内側が付かないという声もあります。紡錘状筋(大胸筋も含まれる)に関する研究では、紡錘状筋は刺激を与えれば全体的に発達するとしたものがあります。しかしあくまでも経験論ですが、収縮時に負荷をかけて、大胸筋中央部分の固有感覚受容器を活動させないと、やはり内側の立ち上がりというものは出てこないように思います。

いずれにしても、胸郭を正しいポジションにしてからモビリティ系のドリルを行って改善することが大切です。また、腹部の力が抜けると負荷も抜けてしまうので、体幹系のエクササイズを行うことも必要でしょう。「上部や中部を改善するために特定の種目をプラスする」という考え方だけではなく、胸郭や肩まわりの基本的な動きが出せるようにしたり、インナーマッスルが働くようにしたりすることも考えるべきです。このことは、胸に限らず、全ての部位のトレーニングに言えることでもあります。

大胸筋の発達と正しい姿勢

大胸筋上部が発達しない問題を改善するために、インクラインベンチプレス等の種目を選択することはよくありますが、これは根本的な解決にはなっていません。そもそもの胸郭のポジションが悪く猫背(円背)になってしまっている場合は、肩が前に出た姿勢になりがちです。日常的にこの姿勢が習慣化していると、胸のトレーニングを行った場合でも、肩を強く刺激しやすくなってしまいます。胸だけでなく、より全体的な視点で姿勢を見るならば、腰椎骨盤帯も関係するでしょう。

姿勢以外の観点では、呼吸についても考えないといけません。息を吐く量よりも吸う量が日常的に多いと、下部肋骨が開きがちになります。そうすると、腰を反ると同時に骨盤が前傾位に入って、姿勢が悪くなりがちです。誤った姿勢では、後縦隔(横隔膜の後ろ側)に呼吸が入らないためにトレーニングで肩甲骨が安定せず、プレス動作をするときにも安定性が得られません。土台が作れていない状態だと、レップを重ねるにつれてフォームが乱れたり、肩甲骨の正しい動きが出せなかったりという問題が発生します。

またトレーニングシーンに多く見られるのは、下部肋骨が開きながら猫背になる様子です。そうすると上部胸椎の伸展が出せず、出そうとすると腰を反ることがあり、そのような状態だと、大胸筋の上部がなかなか伸長しなくなります。また、大胸筋がストレッチされる際には鎖骨が動くことが大切なのですが、猫背で上部胸椎が伸展できないので、動きに制限がかかります。このような問題がある方のトレーニング動作を見ると、大胸筋の上部や中部がうまく伸展しない様子が分かります。

日常的に姿勢が悪く、猫背になったり肩甲骨が上がったりしていると、ベンチプレスを行った際に下側に向かって押す動作になりやすいです。大胸筋はもともと下部の方が筋肉量が多いのですが、不適切なトレーニング動作がプラスされることで、より下部の方ばかり発達する問題が発生します。そうして全体として下部に偏った大胸筋になると、格好良い胸を作るという目的からは外れていってしまうのではないでしょうか。

このような問題点を解決するには、単にトレーニングテクニックだけを意識するのではなく、自分の姿勢の問題点について理解して改善していくことが大切です。デスクワークの方であれば、肩を回したりスタンディングデスクを使用したりということが考えられます。スマホの使用で首が落ちていくことも起こりやすいので、それも注意できると良いでしょう。

姿勢が悪いことが自覚できている場合は、トレーニング前のコンディショニングに目を向けても良いです。あとは、マシンに偏りすぎない種目選択も意識したいです。フリーウエイトと比べてマシンが身体を安定させやすいことには、良い面と悪い面があります。マシンばかり行っていると、アウターが強くなり、インナーとの間のバランスが崩れやすくなります。特定の種目に偏ったトレーニングをしないように心がけることも、弱点部位を作らないためには重要と知っておくと良いです。こういったことが意識できていないと、筋量はあるけれども格好良く見えなかったり、ポージングがきれいに取れなかったりということにつながってしまうと思います。

機能不全と運動学習

ここまでを踏まえて、特定の部位が改善しない場合は、身体の機能に問題があるかどうかを探らないといけません。最初の段階では、自分の機能に問題があるかどうかにも気づいておらず、無意識の状態にあります。そこから自分の身体に目を向けて、機能不全を意識できるようにしていきます。「この部分が動かないから効かない」「安定しないから負荷が逃げてしまう」ということに気づくということですね。コレクティブエクササイズやモビリティドリルを段階的に行って改善していき、正しい身体の動きを無意識下で行えるようにすることが運動学習理論の最終目標です。無意識で良いポジションが取れるようになると、リソースに余裕ができ、トレーニングでは重量を持つことにより集中できるようになります。

機能を改善していくためには、難易度設定も重要になります。あるエクササイズが正しくできているかを評価する方法として、私は、10回のうち5回正しく動作できていれば、難易度設定はOKとみなします。それが6回、7回、8回とできれば、次のステップのエクササイズに移ります。コレクティブエクササイズで10回中10回できてしまうならば、その動きには問題がないため、別の難易度のエクササイズを提案するということになります。

トレーニングにおけるエラー動作

胸のトレーニングで見られるエラー動作を5種類紹介します。

- 腰が反ってしまう

骨盤の過前傾、腰椎過伸展、下部肋骨が開く等で腹圧が入りにくい。腰椎骨盤帯が安定しない。 - 肩の中心化ができていない

胸郭や肩甲骨のポジションが悪いため、ショルダーパッキングができていない。これにより肩関節のモビリティ低下につながる。 - 肩甲骨が安定していない

プレス動作で肩が前に出たり、伸長動作中に過剰に肩甲骨が動いたりしてしまう。 - 大胸筋伸張時に鎖骨や肩関節がスムーズに動かない

- 胸椎のアーチを組んだときに上部胸椎が伸展しない

上部胸椎は下部よりは可動域が狭いが、適度な伸展が必要

※ここで紹介した内容は、普段の姿勢が良い状態を保てていると機能してくることはあります。

姿勢の良い人は、お腹と背中の筋肉の張力が保たれており、トレーニング時に姿勢が少し変わっても筋肉が働きやすい状態となっています。普段から悪い姿勢で筋肉が伸ばされた状態が続くと、その筋肉は活動しづらくなり、結果としてさまざまなエラー動作へとつながります。注意したいのは、こういった方が即興で腹筋を意識すると、アウターの腹直筋や外腹斜筋が働く可能性がある点です。これらが活動すると身体が丸まり、逆に肩が前に出てしまうことがあります。そうしてエラー動作が積み重なると、審美性に欠ける歪な筋発達が生じることも考えられます。姿勢の改善は上級者向けのようですが、実は誰もが基本として押さえないといけない重要事項です。これがクリアできないと、筋肉は発達しても、不自然で格好悪い身体になる可能性があることは知っておかないといけません。

今回は胸郭周りに着目しましたが、脊柱や股関節、足底、手関節(グリップ)なども姿勢や胸郭周りに影響します。大胸筋という部分だけを見ずに全体像を見て、フォーカスすることをおすすめいたします。

すずき・まさし

1980年12月4日生まれ。福島県出身。株式会社THINK フィットネス勤務。ゴールドジム事業部、トレーニング研究所所長。2010年からJBBF日本選手権で優勝を重ね、2018年に9連覇を達成。2016年にはアーノルドクラシック・アマチュア選手権80㎏級、世界選手権80㎏級と2 つの世界大会でも優勝を果たした。現在は読売ジャイアンツでウエイトトレーニングの指導を担当している。

-バルクアップ, 筋トレ

-鈴木雅, 大胸筋, ダサい胸から脱却せよ