上部と下部がバランス良く発達した大胸筋は、競技者でなくとも憧れだろう。しかし、何も考えないトレーニングでは下部ばかり発達してしまいがちだ。今回は、見栄えのする大胸筋を作るためのポイントについて、 東海大学教授の有賀先生に教えていただいた。

取材・文:舟橋位於 撮影:舟橋賢 Web構成:中村聡美

大胸筋に関する基礎知識

大胸筋上部と呼ばれる部位は、鎖骨の真ん中あたりと胸骨を結ぶところを指します。中部は、上腕骨の大結節稜と胸肋部の間で、下部は大胸筋が腹部へとつながる部分です。こういった解剖に加えて、大胸筋の起始・停止ということも考えながら、トレーニングを組み立てていく必要があります。

どういった大胸筋が格好悪いかというと、上部が薄く、下部ばかり発達したものが該当します。一般的には、下部の発達が優先し、上部の発達は遅れる傾向にあります。見栄えの悪い原因はほぼこれであり、上部が発達していて下部は遅れているというタイプの人はほとんどいないのではないかと思います。このことを踏まえると、形が良く格好良い大胸筋を作るためには、上部の形状のこともしっかり考えて、トレーニングを計画することが大切だと言えます。

- 東海大学ボディビル部 秋元勇斗

- 東海大学ボディビル部 新垣日向

大胸筋の厚みについて考える

大胸筋の厚みを増やしていくには、とにかくバルクを改善していくことが解決策になります。さらに細かく考えるならば、脱力している際の厚みと、腕を前方に出した際の中央部の盛り上がりに分けることもできます。後者の厚みのことを、今回は大胸筋のピークと呼ぶことにします。ボディビルのポーズでいうならば、サイドチェストを取った時の後ろ側の胸の厚みのことです。審査員側から見た際の、中央部分の盛り上がりが大切だということです。このピークを高めることを考えたトレーニングも、格好良い大胸筋をデザインするためには必要だと言えます。

ピークという観点で見ると、肘を曲げたときの上腕二頭筋のピーク作りと同じように考えることができます。収縮のフィニッシュ付近で力が途切れることがないようにしてトレーニングする技術が重要だと言えるでしょう。

動作形態によるエクササイズ分類

大胸筋のトレーニングはその形態により、ベンチサポート種目とグランドベース(スタンディング)種目の2種類に分けることができます。ベンチサポート種目では、ベンチに寝転がって背中を預けた状態で動作を行います。一方のグランドベース種目は、ケーブルフライのように、立って行うエクササイズのことを指します。

ベンチサポート種目でポイントとなるのはブリッジです。パワーリフティング競技のベンチプレスでは、挙上距離を短くするために、脊柱のアーチを高く組んだフォームが用いられます。そして、そのようなフォームから来る固定観念からか、ベンチプレスで高重量を扱う際には、高いブリッジを組まないといけないという考え方が身についてしまっている方が多いように思います。

重量を扱うという点ではアーチはメリットですが、形の良い大胸筋を作る上ではデメリットになる可能性があります。高いアーチを作ることで、バーベルを胸に対して斜め下方向に押し挙げることになり、結果として下部に強い刺激が集中しやすくなるためです。このことは、高重量を挙げることに集中しすぎると、大胸筋下部と比較して上部の発達が遅れてしまうとも言い換えられます。

自分の体重で10回以上ベンチプレスができるならば、脊柱をニュートラルな状態にして行うベンチプレスを取り入れることをおすすめします。どうしてもアーチを作ってしまう人に取り入れてもらいたいのは、ベンチに足を乗せて行うベンチプレスです。この状態では骨盤が後傾し、胸郭は前傾しやすくなり、アーチが起こりにくくなります。

グランドベース種目であるケーブルフライは、引く方向を変えることで刺激が入る部位を変えることができます。注意したいのは、プーリーを設定する位置です。これが誤っていると、目的とする部位以外に刺激が移ったり、前腕とケーブルが干渉して動作ができなかったりということがあります。また初心者の場合は、終盤に動作が崩れて負荷が抜けてしまうことにも注意しないといけません。

代償動作と負荷の分散

正しいフォームで動作できなくなった場合に、トレーニングの目的としない部分を動員したフォームが出現することを代償動作と言いますが、これは初心者に特に見られやすいです。ベンチプレスで反復ができなくなった際に起こるのは、アーチが高くなることや、肩甲骨が外転することです。アーチが高くなれば大胸筋下部が強く動員されますし、肩甲骨が外転すれば、より三角筋の活動が増えます。いずれにしても、高重量を追い求めすぎたり、挙がらなくなってから無理に挙げようとしたりする傾向がある方は、目的とする筋肉以外の部分に負荷が逃げてしまっている可能性があります。

多くの場合、代償動作は自分が最も弱点とするポイントで出現します。そのため、フォームを観察すれば、どこが弱いかを判断することができます。代償動作が起こる部分は、優先的に改善しないといけないと言えるでしょう。

代償動作が起こらないようにするには、挙がらなくなってからフォームを崩さないことが大事です。ベンチプレスでは、補助者がいない場合は追い込みでチーティングを使うことがあると思いますが、そうすると胸郭が後傾し、どうしても胸のアーチができてしまいます。この問題を解決するためには、フォームが崩れない範囲のパーシャルで追い込むことが考えられます。補助者がいる場合は補助を頼むのも良いですが、補助者の技術が足りていないと、結局は代償動作が出てしまうことがあります。補助をする方は、動作の途中で止めることなく、同じ速度で挙上できるようサポートしてあげると良いです。補助をしてもらう側は、全力で頑張りつつ、フォームを崩さない意識も持たないといけません。すなわち、補助をする側も補助を受ける側も、それなりのテクニックがないとうまくいかないということになります。

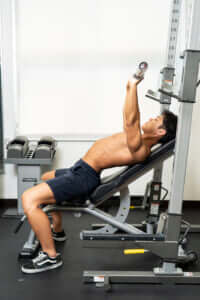

インクラインベンチのポイント

インクラインベンチの角度によって刺激が変わることを知っている方は多いと思いますが、実際に自分がトレーニングする際にベンチの角度を測っている人はいないのではないでしょうか。論文等のデータを引用して、適切な角度について説明する動画もありますが、そこで解説されている内容が全て自分自身に当てはまるとは限りません。スマホのアプリでもベンチの角度を測ることができるので、フィーリングの良い角度を調べておくことが大切です。

ベンチにもたれかかる姿勢もインクライン種目では重要です。脊柱がニュートラルな状態であれば、インクラインの姿勢でウエイトを挙上すると、刺激は大胸筋上部に入ります。しかし、インクラインベンチ上でアーチを作ってしまうと、上半身が床と水平の状態になり、結局は刺激が上部に入らないことが起こり得ます。上部が発達しない人のフォームを見ると、この間違いをしていることが多いです。ぜひご自身のフォームを改めて確認してみてください。

プレス動作とフライ動作

大胸筋を鍛える種目として一般的なのはプレスとフライです。プレスは多関節運動で、肘と肩の2つの関節を連携させて使います。フライでも若干の肘の関与はありますが、こちらは肩関節を中心とした単関節の動きが中心となります。これらのトレーニングを理解する上で大切なのは協働筋です。プレスでは上腕三頭筋、フライでは上腕二頭筋が協働筋になるのですが、フライの動作で上腕三頭筋を使って押すようにしてしまうケースが見られます。フライの正しい動作は、上腕二頭筋も使いながらウエイトを中心に引き寄せる動きです。これができるようになると、大胸筋のピークを作るということにつなげられます。

プレスとフライの動作中の出力変化について知ることも大切です。プレスでは動作の終盤ほど出力が高まりますが、フライでは逆に出力が下がっていきます。補助者はこのことを理解して、弱い部分を補い、挙上速度が変わらないようにすると良いでしょう。逆に、ベンチプレスは動作の最後で出力が増すので、序盤で補助をしたら、終盤は自分自身で力をしっかり出させることが大切です。

より効果的なトレーニングをすることを考えるならば、肩関節の外転角度や前腕の角度、肩甲骨のポジションについても色々試してみると良いです。トップ選手の動画は参考になりますが、あくまでもその選手自身に最適なものである点は理解しておく必要があります。それぞれに個人差があるので、自分に一番合う組み合わせを見つけることが重要となります。

格好良い大胸筋のための改善策

下部ばかり発達してしまう問題点を改善するには、脊柱のアーチについて再検討することが大切です。また、脇を締めて動作していないかも確認する必要があります。脇を締めた状態でのベンチプレスはディッピングと同じような動作となり、大胸筋の中でも特に下部を刺激することになってしまいます。大胸筋よりも、大胸筋の裏側にある小胸筋に刺激が行ってしまうという問題点もあります。大胸筋の内側の厚みが足りないという悩みを解決するためには、フィニッシュ局面での刺激を強くすることが必要です。おすすめしたいのは、フィニッシュ手前で減速するトレーニング法です。ボトムから加速し続けて動作すると、フィニッシュ付近で負荷が抜けやすいので、挙上の途中で1回止めるようなフォームにしてみると良いです。スピードをコントロールするという意識でトレーニングすると、初心者の方でも簡単に刺激を高められると思います。負荷を抜かないという観点では、肩甲骨を外転させないことも重要です。肩が前方に出てしまうと大胸筋中央部から負荷が逃げてしまうので、絶対に肩が前に突っ込まないように意識しましょう。胸のトレーニング種目にプレートプレスを追加するのもおすすめです。ベンチプレス等でオールアウトした後に、両手で挟んだプレートを身体の前で前後に動かします。刺激が入りづらい大胸筋の内側を特に狙えますし、セット間に行えば、プレイグゾースチョンのような効果も得られます。

初心者が胸のメニューを組む際は、フラットのプレス種目でバルクを高めることと、フライ種目でピークを作ることの2点を意識すると良いです。それに加えて、自分に最も合った角度を理解した上でのインクラインプレスやフライも追加したいです。これらの種目を正しく行うことが、最初に意識すべきことだと言えるでしょう。

あるが・せいじ

1962年、東京都生まれ。東海大学健康学部教授・大学院健康学科研究科長、日本トレーニング指導者協会理事長。ボディビル競技では、日本社会人選手権や関東選手権のタイトルを獲得するとともに、1991年と1993年にアジア選手権2位の成績を収めている。

-バルクアップ, 筋トレ

-大胸筋, 有賀誠司, ダサい胸から脱却せよ