単なる姿勢ではなく、背骨全体のしなやかな動きを生む鍵となる「Cカーブ」。その重要性や腰痛や肩・首の不調に効果的なエクササイズを、ピラティスインストラクターの高橋なぎさんに教えていただきました。

[初出:Yoga&Fitness vol.14]

背骨全体のしなやかなカーブがもたらすもの

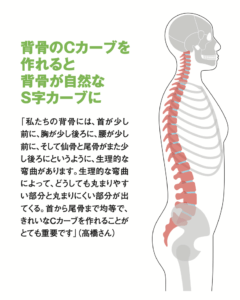

━━ピラティスの基本姿勢の一つとされる「Cカーブ」について、改めて教えてください。

高橋 ピラティスで「Cカーブ」というとき、骨盤の後傾だけを指す考え方もあるようですが、私が考えるCカーブは背骨全体をCの字の形にすることです。そもそも私たちの背骨には、首が少し前に、胸が少し後ろに、腰が少し前に、そして仙骨と尾骨がまた少し後ろにというように、生理的な弯曲がありますよね。

━━よく言われる「背中の自然なS字カーブ」ですね。

高橋 関節は、ある一定の方向にばかり動かしていると身体が硬くなったり、可動域が狭まったりして不調につながります。これは背骨も同じで、背骨と背骨の間にある関節を、前後の両方向にバランスよく動かすことがとても大切なんです。

━━でも、背骨は部分、部分で弯曲しやすい方向がある?

高橋 その通りで、生理的な弯曲によって、どうしても丸まりやすい部分と丸まりにくい部分が出てくるんですね。だからこそ、首から尾骨まで均等で、きれいなCカーブを作れることがとても重要です。丸まりやすい部分だけを意識的に丸めるのではなく、背骨全体で均整の取れたカーブを描くことによって、ピラティスの原則である身体のコントロール力もついてくると思います。

━━ピラティスのなかにも、背中をカーブさせる動きがかなり出てくる印象です。

高橋 今日ご紹介したロールアップやローリングもそうですし、ハンドレッド、オープンレッグロッカー、ティーサーなど、基本のエクササイズでたくさん出てきます。ただ、やってみると思ったより背中が丸まらないという方は多いですね。

いびつなボールは転がらない

Cカーブが苦手な原因とは

━━実は、私もCカーブを作るのがすごく苦手です。

高橋 ボールをイメージしていただくと分かりやすいのですが、もしボールの形がいびつだったら、スムーズに転がりませんよね。ピラティスのマットエクササイズである「ローリング・ライク・ア・ボール」もまさに同じで、背中の一部分だけが硬くて十分に丸められていないと、途中で「バタン」と倒れてしまい、起き上がることができません。このように、動きのやりにくさの背景には、背骨本来のS字カーブが少ないという方も少なくないと思います。

━━背骨が本来のS字カーブを失い、ストレートな状態になってしまう原因には、どのようなことが考えられますか。

高橋 背骨の形状は、遺伝や姿勢、生活習慣など様々な要因によって決まります。女性を指導していて多く見られるのが「姿勢を良くしなきゃ」という意識が強く働きすぎているケースです。

━━たしかに、身体を立体的に見せたくて、つい反り腰のような姿勢になることも多いです。

高橋 そう、胸を無理に開いて肩を後ろに引くような姿勢を続けていると、かえって背骨がフラットに近づいてしまうことがあります。見た目はきれいかもしれませんが、自然な弯曲が失われている方も少なくありません。

━━生活習慣や生活動作のクセによっても、背骨のカーブは変わってくるのですね。

高橋 特に女性は、妊娠や出産を経験されたり子育てで赤ちゃんを長時間抱っこしたりするなかで、姿勢が大きく変化することがあります。妊娠が進むにつれて骨盤が前傾したり、下腹部の筋肉が使いにくくなったりすることで、背骨の各部位で異なる影響が出てきます。

理想の形にとらわれずに自分自身のカーブを知る

━━ゆがんだり、固まったりした背骨に対し、理想のCカーブを描けるようなアプローチが必要なのですね。

高橋 そのとき、大切にしたい考えが「それぞれの背骨には、その人にとってのきれいなCカーブがある」ということです。たとえば、私の写真を見て「自分はこんな風にならないから何か間違っているんだ」と思わないでほしいのです。

━━それが、一つの理想形ではないということですね。

高橋 もちろん、参考にするのは良いと思いますが、エクササイズをする際には、骨格の形状によって一人ひとり持っているカーブは違うということを、ぜひ心に留めておいていただければと思います。

━━しなやかな背中を取り戻すことで、私たちの身体や生活はどのように変化していきますか。

高橋 たとえば、反り腰の方の場合、常に緊張している腰の筋肉がCカーブによってリリースされ、腰が楽になるという効果が期待できます。また、Cカーブを作る際には、下腹部の筋肉を意識的に使うことがポイントです。下腹部をしっかりと働かせることで、結果的にその部分の引き締めにもつながっていきます。

━━腰痛や姿勢の改善のほか、気になるお腹周りの引き締めにも繋がっていくのですね。

高橋 また、ピラティスを日常生活の動作に繋げていくという視点で見ると、たとえば年齢を重ねると片足立ちで靴下を履くことが難しくなることがありますよね。この一因として、背中のCカーブをうまく作れないことも考えられます。

━━脚力やバランス力が低下することが原因かと思っていました。

高橋 もちろん、それらも一因だと思いますが、きれいなCカーブが描けず、潰すように折り曲げる姿勢では、重心が後ろに行ってしまい、バランスを崩してしまいますよね。ということは、ピラティスの特徴的な身体の使い方のひとつである「エロンゲーション」、つまり背骨を長く使うことが大切です。背骨を丸める、反るのほか、横に曲げる側屈や、ひねりを入れる回旋などの際に、背骨をただぺちゃっと潰れるように動かすのではなく、しっかりと長く伸ばしながら動かすことも、とても重要なんですね。

━━ほかにも、Cカーブがうまく作れないことでやりづらい日常動作はたくさんありそうですね。

高橋 そうですね。ただ、常にCカーブでいれば良いというわけではなく、大切なのは必要な時にそのポジションをしっかりと取れることです。

━━ふだんヨガに親しんでいる人にとっても、Cカーブを意識することは調和の取れた動きに繋がっていきそうですね。

高橋 ヨガのアーサナには後屈のポーズが多くありますが、Cカーブの意識を持つことで、腰椎だけが過度に反るのを防ぎ、胸椎や肩甲骨周りの柔軟性を引き出しやすくなるなど、身体全体のバランスが整い、より安全で心地よいプラクティスに繋がっていくと思います。

高橋なぎさん監修

私の理想の背中をつくるピラティス

Cカーブエクササイズ

不良姿勢、背骨の硬さからくる腰痛や肩・首の不調にお悩みの方必見!しなやかな背中をつくるピラティスのエクササイズをご紹介します。

❶ロールアップ

①マットにあお向けになり、背中は自然なS字カーブを意識。両手両脚を伸ばし、身体に芯を通すイメージを持つ。

②背骨の椎骨一つひとつを床から剥がすイメージで、「C」の大きいカーブを意識して上半身を起こす。

③写真の体勢まで身体を起こしたら、椎骨を下から一つひとつ床につけていくように上体を下ろし、スタートポジションに戻る。

勢いや反動で身体を起こさない。また腹筋の力で小さく丸めず、大きな弧を描くイメージで起き上がる。

❷サークルを使った

ロールアップ

①両手両足を伸ばしてあお向けになり、両手でピラティスサークルを抱える。

①両手両足を伸ばしてあお向けになり、両手でピラティスサークルを抱える。

②サークルを胸と腹で転がすように起き上がっていく。サークルを両手や腹で潰さないこと。起き上がったら、逆の手順でスタートポジションに戻る。

②サークルを胸と腹で転がすように起き上がっていく。サークルを両手や腹で潰さないこと。起き上がったら、逆の手順でスタートポジションに戻る。

サークルと上半身の一体感をイメージするとCカーブのコツをつかみやすい。起き上がりにくい人は腰周辺に丸めたタオルを敷いて高さを出してもOK。

EASY

やりづらい人はサークルを足にかけ、足で引き上げてもらいながら起き上がり、Cカーブのコツをつかみましょう。

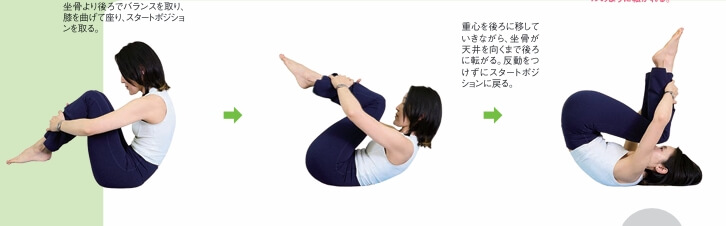

❸ローリング・ライク・ア・ボール

①坐骨より後ろでバランスを取り、膝を曲げて座り、スタートポジションを取る。

①坐骨より後ろでバランスを取り、膝を曲げて座り、スタートポジションを取る。

②重心を後ろに移していきながら、坐骨が天井を向くまで後ろに転がる。反動をつけずにスタートポジションに戻る。

脚の反動を使うのはNG。動作中は、背中を自然に丸めたCカーブをキープすることで、ボールのように転がれる。

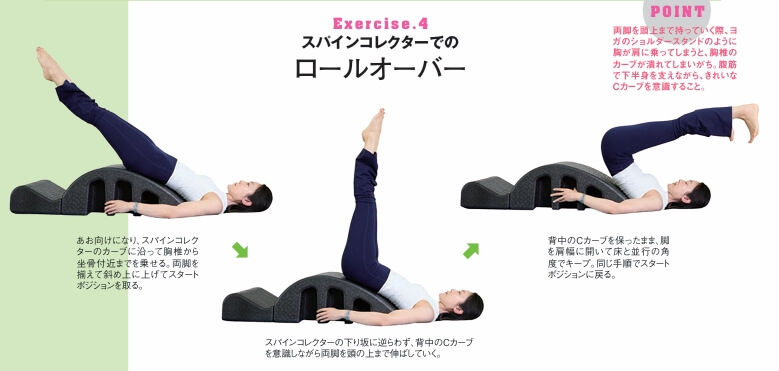

❹スパインコレクターでの

ロールオーバー

①あお向けになり、スパインコレクターのカーブに沿って胸椎から坐骨付近までを乗せる。両脚を揃えて斜め上に上げてスタートポジションを取る。

①あお向けになり、スパインコレクターのカーブに沿って胸椎から坐骨付近までを乗せる。両脚を揃えて斜め上に上げてスタートポジションを取る。

②スパインコレクターの下り坂に逆らわず、背中のCカーブを意識しながら両脚を頭の上まで伸ばしていく。

②スパインコレクターの下り坂に逆らわず、背中のCカーブを意識しながら両脚を頭の上まで伸ばしていく。

③背中のCカーブを保ったまま、脚を肩幅に開いて床と並行の角度でキープ。同じ手順でスタートポジションに戻る。

③背中のCカーブを保ったまま、脚を肩幅に開いて床と並行の角度でキープ。同じ手順でスタートポジションに戻る。

両脚を頭上まで持っていく際、ヨガのショルダースタンドのように胸が肩に乗ってしまうと、胸椎のカーブが潰れてしまいがち。腹筋で下半身を支えながら、きれいなCカーブを意識すること。

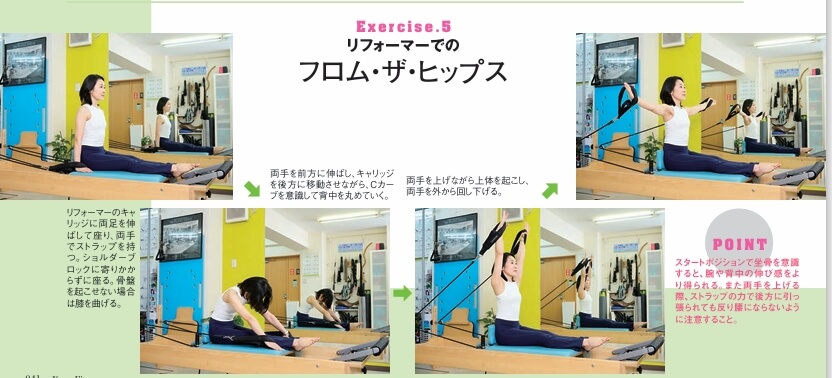

❺リフォーマーでのフロム・ザ・ヒップス

①リフォーマーのキャリッジに両足を伸ばして座り、両手でストラップを持つ。ショルダーブロックに寄りかからずに座る。骨盤を起こせない場合は膝を曲げる。

①リフォーマーのキャリッジに両足を伸ばして座り、両手でストラップを持つ。ショルダーブロックに寄りかからずに座る。骨盤を起こせない場合は膝を曲げる。

②両手を前方に伸ばし、キャリッジを後方に移動させながら、Cカーブを意識して背中を丸めていく。

②両手を前方に伸ばし、キャリッジを後方に移動させながら、Cカーブを意識して背中を丸めていく。

③両手を上げながら上体を起こし、両手を外から回し下げる。

スタートポジションで坐骨を意識すると、腕や背中の伸び感をより得られる。また両手を上げる際、ストラップの力で後方に引っ張られても反り腰にならないように注意すること。

高橋なぎ

NAGIPILATESACADEMYディレクター、PilatesStudioRebirth代表。2006年ラスベガスにてDKBodyPilates(ネバダ州立大学公認ピラティス資格)を取得。BASIピラティススタジオで6年間インストラクター、養成コース講師の経験を積み、2013年独立。自身のスタジオ『PilatesStudioRebirth』をメインに活動している。2011年アメリカで人気のピラティスレッスン動画配信サイト『PilatesAnytime』に初のアジア人として出演。得意の英語力を生かして、アメリカのピラティス事情を日本に伝える活動も行っている。動きの美しさに定評がある日本のインストラクターとしてアジアを始め、アメリカとヨーロッパでも知られている。

取材・文:藤村幸代 撮影:田中郁衣 Web構成:中村聡美