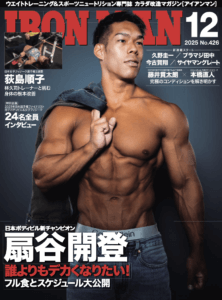

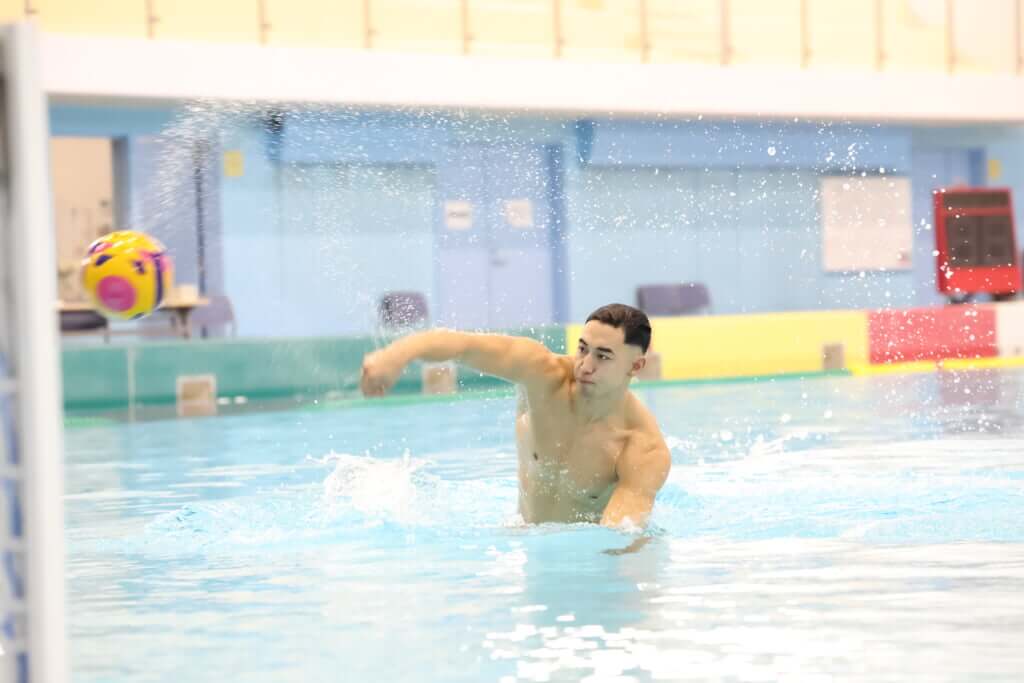

水球男子日本代表として3大会連続でオリンピックに出場。海外勢にも当たり負けせず、豪快なプレーを連発してきた大川慶悟。「日本人離れした」と評される肉体は、いかに作り上げられたか。現在は秀明大学専任講師として女子水球部の指導にもあたる大川選手に、〝水中の格闘家〟ならではのトレーニングと矜持を聞いた。

取材・文:藤村幸代 撮影:丸山剛史 Web構成:中村聡美

「背中で語る」フォームを 極めて築く〝本物の強さ〞

━━今日は約1時間、背中のトレーニングを見学させていただきました。チンニングのネガティブレップから始まり、全体的にかなり追い込むスタイルでしたね。

大川 胸、背中、脚と分けてやっていますが、背中なら背中全体を満遍なく追い込むことを意識してメニューを組んでいます。ただ、お恥ずかしい話ですが、大学時代は水中での技術練習で集中力を使い果たし、ウエイトにはあまり注力できませんでした。本気でやらないとダメだという意識が芽生えたのは、初めてオリンピックに出場したリオ大会(2016年)後。社会人3、4年目からですね。

チンニングは自体重で10回ほど。限界がきたらネガティブだけを2回ほど実 施して追い込んでいく

━━どの種目も、基本に忠実なフォームがとても印象的でした。

大川 大きな重量を扱うためには、フォームがしっかりしていないと怪我につながる。それはトレーナーの方に常々言われています。それに、以前大きな肩の怪我をしたことも転機になりました。当時はまだ、鍛えただけ見栄えがよくなる胸を中心にしていましたが、リハビリの先生に「選手は背中で語れるのが大事。ベンチプレスも背中で挙げるものだ」と教わって。

━━それ以来、背中が中心になった?

大川 もちろん満遍なくやりますが、特に背中のフォームは徹底的に意識するようになって。日本代表のときはトレーナーが嫌がるくらい、しつこくフォームをチェックしてもらいましたね(笑)。

━━ベントオーバーロウイングは難しい種目の代表格ですが、教科書通りの美しい姿勢でした。

大川 今も習得できているかどうかは分かりませんが、最初からトレーナーに「フォームがきれいだね」とは言われていましたね。引いていても肩より背中に確実に効いている実感もあるので、ずっと続けている種目のひとつです。

ベントオーバーロウイングはメインセットは120kgで8~10回と高重量。ゆっくりと効かせるようなフォームで実施する

━━ベントオーバーロウイングは120㎏でメインセットを組んでいました。MAXの重量は?

大川 MAXは、あえて測らないようにしています。たとえば、ベンチプレス120㎏が自分の限界だと分かると、もっとできると思っていた分ショックを受けてしまいそうで。自分のメンタルを考えた場合、現実を受け止めるとその後の練習にも影響するので、知らずに黙々と続けて、気づいたら重さを更新していたというほうが、自分には合っているなと。

━━日本代表の中では、ウエイトの重量は強い方ですか。

大川 日本代表で僕くらいの身長(183㎝)かそれ以上の選手は数人で、意外と小柄な選手が多いんです。なので、この身長と体重なら、周りより重量は扱えるほうだと思います。ただ、ウエイトで重さをかなり持てる選手でも、水に入ると「なぜここでパワーが出ないんだろう」ということがよくあります。単純に陸上でのパワーと水中のパワーが比例しないところが水球の難しさであり、また奥深さでもありますね。

競泳と水球では水のとらえ方が違う

━━もともと競泳をされていたそうですが、水球に転向したのはいつ、どんなきっかけでしょうか。

大川 水泳は幼稚園から続けていましたが、実は競泳が僕には全然楽しくなくて(苦笑)。同じクラブでやっていた水球がすごく楽しそうに見えて、小学3、4年のころから並行して始めました。

━━そして埼玉県上尾市にある水球の名門、秀明英光高校へ。

大川 中学までは競泳がメインでしたが、加藤英雄監督に声をかけていただいて本格的に水球の道へ進みました。加藤監督は今、秀明大学で女子水球部の監督をされていて、僕もコーチとして共に指導させていただいています。

━━どちらの競技にも打ち込んだ大川選手から見て、水球と競泳では使う筋肉部位や身体の使い方にどんな違いがあるのでしょうか。

大川 競泳は可動域を最大限に使って泳ぎ、水球は可動域がそこまで大きくなくても筋力でカバーできるというのが僕のイメージです。競泳選手は肩甲骨が飛び出て見えるくらい肩周りの柔軟性が抜群ですが、水球ではそこまで柔らかくない選手が多いです。また、競泳は水の抵抗を極力受けないために足首から指先まで真っすぐにして、きれいに泳ぐのが鉄則ですが、水球は波立つ水面で、相手に引っ張られたり掴まれたりしながら泳ぎ続けなければいけない。だから力強さが求められるんです。

ラットプルダウンも8~12回を丁寧に効かせるイメージで引いていく

━━泳ぎ方そのものも違う?

大川 全然違いますね。水球はボールを水面で押し出してドリブルしながら顔を上げて泳ぐのが基本なので、競泳のような真っすぐな姿勢は保てません。子どもの頃は両方やっていたので、水球で身についた頭の動きの癖が競泳に出てしまい、よく注意されました。

━━競泳は「より速く」、水球は「より速く、より強く」。目的が違うと泳ぎ方も全く異なるんですね。

大川 個人的に驚いたのが、外国人選手の泳ぎでした。正直、セオリー度外視でバタ足もほとんど打っていないような泳ぎなのに、パワーがあるから一瞬の爆発力が凄まじいんです。競泳をやっていた自分としては、きれいに泳げば速くなるとどこかで思っていたのに、なぜあんな泳ぎで自分より速いのかとショックでしたね。

当たり負けしない身体で世界と戦い続ける

━━2016年のリオデジャネイロ五輪は、日本男子が32年ぶりに自力で出場権を獲得した大会でした。大川選手にとっては26歳での五輪初出場となりましたね。

大川 世界トップと対戦してみて痛感したのは、やはり〝1対1〞の強さが必須だということでした。日本チームは海外のパワーに対抗して「パスラインディフェンス」という独自の戦術を採用していたんですね。細かいポジショニングと泳ぎのスピード、フットワークを駆使して〝全員で守り全員で攻める〞という速攻型の戦術です。それでも、1対1の局面ではやはり弱さが出てしまい、リオ、東京、パリの3大会で1勝だけと結果がついてきませんでした。

━━パリ五輪の予選では、金メダルを獲得したセルビアを含む強豪相手に、わずか1点差での惜敗が2試合ありました。世界のトップクラスとの差は「あと一歩」というところまで来ているのでは?

大川 もちろん、差は縮まっていますが、世界ランク上位を占めるヨーロッパ勢ともなると、最後の1点を競う場面はもう本当にゴリゴリでやってくるんです。ファールとか気にせず、とりあえず相手の身体を掴んででも身体を大きく見せてくる、といったプレーが出てきます。その激しい局面で日本人が押し負けて、あと一歩で勝利を逃すという悔しさは、オリンピックに限らず何度も経験しています。ウエイトトレーニングに注力するようになったのも、そうした悔しさがあったからなんです。

水球を広めたい、強くしたい

━━ウエイトトレーニングの成果は水中でも感じられるようになりましたか。

大川 それは確実に感じられました。身体の劇的な変化はなかったかもしれませんが、海外勢にも水中で当たり負けしないプレーはできるようになったと思いますし、身体を大きくしたことで投げるボールのスピードが上がった実感もあります。

ケーブルロウイングは88.5kgで10回ほど。全種目共通で高負荷・高重量を心がけているという

━━改めて考えると、「水中で当たり負けしない」というのはかなり特異な状況ですよね。

大川 地面に足がつかない状態で当たったり、それをこらえたりするわけですからね(笑)。足がつかない状態では常に「巻き足」といって、水をかき混ぜるように両足を交互に回す立ち泳ぎをするので、下半身の強化はもちろんですが、足の使い方や股関節の可動域も重要です。僕は股関節が硬かったので、ウエイトよりストレッチを頑張った時期もありました。巻き足が大きく巻けるかどうかで、水をとらえる力が全然違いますから。最近はストレッチをサボってたまに水に入ると、もう股関節が悲鳴を上げています(笑)。

ストレッチポールを使って身体をしっかりとほぐす

━━伺っていると、陸でのウエイトと水中での技術練習のバランスがかなり難しそうですね。トレーニングに関して、水球に取り組む若い世代へのアドバイスがあればぜひお願いします。

大川 個人的な意見としては、早いうちから筋力トレーニングだけに偏るのはお勧めしません。パワーだけに頼る選手は、高校卒業後に伸び悩むことも多い。僕自身、高校時代に大学生チームと実戦形式を重ねたことが、成長につながったと感じています。当然ですが、水球は泳げないとダメで、日本代表も泳力がベースです。結局、つけた筋肉を水の中でいかに力発揮できるかが大事なので、ウエイトと同様に水中のトレーニングも大事にしてほしいですね。

━━つけた筋肉を競技でどう活かすかは、すべてのアスリートにとって大きな課題ですね。

大川 他のメジャースポーツに比べると、水球は国内での競技人口もまだ少ないので、「これをやれば必ず強くなる」というトレーニングのメソッドが固まっていないし、伝えてくれる人も少ない。それが競技発展に向けての課題だとも感じています。

━━たとえば、水面から瞬時に高く浮き上がるために必要なトレーニングはこれ、といったマニュアルのようなものもない?

大川 極端な例ですが、股関節の可動域が狭くても、股下が水面から出るくらい跳べる人もいます。筋力や足の使い方など、選手それぞれが自分の長所を活かし、自分にとってベストな競技動作を工夫する感じなんです。ただ大前提として、土台となる身体の強さや厚み、柔軟性が絶対に必要です。だからこそ、結局は「基本のウエイトトレーニング種目を正しい動作で行う」という土台づくりに行きつくのだと思います。

━━大川選手が基礎や基本を大切にしている理由が分かった気がします。最後に、今後の目標についてもぜひ教えてください。

大川 やはり水球の普及が大きな目標です。今年から秀明大学に近い印西市内の小学校などで、柔らかいボールを使ったアクアゲームを教えていますが、子どもたちが「楽しかった、またやりたい」と言ってくれるのがうれしくて。こうした活動を通して水球人口を増やしていければと思います。指導者としては、大学の女子水球部を学生日本一に導くこと、そして選手としても、やはり続けられる限り続けていきたいです。日々の練習は地味にキツイものばかりですが、その積み重ねた経験を伝えることで、若い選手たちが競技の土台を作るためのヒントとして役立ててくれたらうれしいですね。

おおかわ・けいご

1990年3月11日生まれ。茨城県土浦市出身。身長183cm、体重92kg。日本体育大学卒業。日本体育大学教員、秀明英光高校教員を経て現在は秀明大学教員。リオデジャネイロ2016、東京2020、パリ2024と3大会連続オリンピック出場。ポジションは1,2,3,4,5(オールラウンダー)、日本代表では主に右サイド(1,2)を担当。