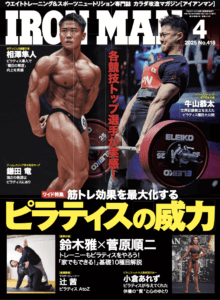

鈴木雅 ボディビル元世界王者(写真左)

菅原順二 ピラティスマスタートレーナー(写真右)

女性を中心に大ブームのピラティスだが、ピラティスとはどんな運動なのか。そして、ピラティスを行うとボディメイクに何が生きてくるのか。今回は、ピラティスとボディメイクそれぞれの第一人者である菅原氏と鈴木氏の対談の様子をお届けする。

どんどん広まっているピラティスの魅力とは?

━━ボディメイク業界でもピラティスがホットになってきています。近年のピラティスの流行について、感想を教えてください。

菅原 一昔前は、姿勢の問題や腰痛などがあった場合は、フィットネスクラブや治療院に行くのが選択肢でした。ところが最近は、「ピラティスをやったら治るんじゃないか」という考えを持つ人が増えてきたと思います。僕らが始めたころは、「ピラティス」なのか「ティラミス」なのか怪しい人もいたくらいで、それと比べると随分と認知されてきましたね。

身体を鍛えるということに関して言うと、それぞれの時代に流行があります。最初はとりあえず筋トレをやっておけという時代があり、続いて、身体を細かい部位に分けて機能を高めていく時代が来ました。そして今は「人間の身体ってそんなに決まりきってないでしょ」という時代になっています。そういった面で、全身運動で身体の連動性を見直すピラティスが着目されていると思います。

鈴木 トレーナーがピラティスを学び出している様子も感じ取れますね。とても良いメソッドなので、トレーナーが中心となってそれをアスリートを対象に広めていることもあるかもしれません。

━━身体の連動性というお話がありましたが、アスリートこそそういった要素を求める気がします。

菅原 これまでは、慢性痛や姿勢の悩みが漠然とある方がやって来る感じでしたが、今はトレーナーの勧めで、コンディショニングの観点からピラティスを習いに来る人が増えました。ストレングストレーニングのベース作りを見直すという意味でも、ピラティスは非常に重要だと思います。

鈴木 選手の中には、呼吸やモビリティ・スタビリティ系のエクササイズをするよりも、ピラティスというジャンルで取り組む方が面白さを感じる人もいるのではないでしょうか。

ピラティスの伴は身体感覚を磨いていけること

━━私自身もピラティスを始めたのですが、確かに筋トレとは違う刺激や面白さを感じています。

菅原 自分が長く見てきた選手が面白いことを言っていました。「身体を10段階で操作したいが、自分は3段階でしか調整できない」というものです。ピラティスは、そういった細かい身体制御の改善も狙っていけるメソッドなのではないかと思います。

鈴木 同じことは、ウエイトトレーニングにも当てはまるのではないでしょうか。パワーリフティングは一見すると単純なようですが、動作の中でどれだけ繊細に関節や筋肉を使えるかどうかが伴になります。ボディビルも同様です。ベーシックで単純な種目を、細かい感覚の元で正確に取り組んでいくことが大事なはずです。こういったことを正しく理解して実行できないと、奇をてらった種目に逃げてしまうことが考えられます。

実は鈴木氏は現役時代の2014年にピラティスに少し取り組んだことがあるそうだ。「あのときもっと真剣にやっておけば」と笑いながら話してくれた。写真は2014年の日本選手権

━━ピラティスを行うと、自分の身体の感覚を磨いていけるということになるのでしょうか。

菅原 まさにそれはあると思います。トレーニングの中で数字を追い求めることも大事なのですが、それにファンクショナルな面もプラスしていく考え方が大切です。プロ野球選手を例に挙げると、特にピッチャーは自分の感覚に向き合っているように見えますね。

鈴木 ボディビルにも似た側面があります。同じ環境でばかりポージング練習して、感覚を磨くことが疎かになると、コンテスト等で環境が変わった場合に自分の能力を発揮できないということがありますね。

━━ボディビルの話に関連して、ジムでよく見られる誤りについてもお聞きしたいです。

鈴木 私がピラティス等を行った上で感じた例として、オーバーヘッド系の腕を挙げる種目があります。腕を挙げてプッシュした際に、体幹が抜けてしまう方をよく見ます。体幹が抜けることで上半身が反ってしまったり、対象である三角筋から負荷が抜けてしまったりということがあると思います。ベンチプレスも同じで、体幹が抜けることで肩が挙がってしまうと、怪我につながったり対象筋に負荷が入らなかったりします。

私自身は、ピラティスに取り組む中で、こういった問題を無意識の状態でもクリアできるようになったと感じています。

━━菅原さんは体幹の強化についてはどう思いますか。

菅原 まず、体幹という言葉だけが一人歩きしてしまっていて、体幹のどこが弱く、問題があるかまで考えていることが少ないように思います。そういった部分を踏まえた上で体幹に求められるのは、無意識下で必要な出力が発揮できるようにすることです。

鈴木 私自身が実感するのは、行っている強度に対して、必要なだけの出力ができていないことがある点です。10段階のうちで5しか必要ない場面で10の力を発揮してしまうのは、ボディメイクの観点でも誤りになると思います。当然、対象筋への負荷も減りますし、身体全体が常に疲れている状態になってもおかしくないです。

━━私は運動神経が悪いタイプなのですが、ピラティスに取り組むことで、それを改善させていくことは可能なのでしょうか。

菅原 もちろん可能です。運動経験があり、頭で考えたことはないけどパターンは理解しているという人は、ピラティスでの改善がとても速いです。逆に、元々の運動パターンがない人に処方する場合は時間はかかります。それでも、やり続けることで身体は変わっていくのは確かだと思います。

━━そうすると、筋トレ初心者のうちからピラティスにどんどん取り組んだほうが良さそうですね。

菅原 ウエイトトレーニングとピラティスは、お互いに喧嘩をして邪魔し合うことのないメソッド同士なので、同時並行でぜひ取り組んでもらいたいです。

ボディメイク業界におけるピラティスの認知について

━━鈴木さんはボディメイク業界はもっとアンテナを広げていくべきだと常に発信されています。ピラティスに関してはいかがでしょうか。

鈴木 ピラティスの効能や目指すところを正しく理解して取り組んでいる人は、まだまだ少ないと思います。「なんでピラティスが良いのか」というところまで考えが追いついていない感じですね。

━━明確な目的を持ってピラティスに臨む段階ではまだないと。

鈴木 まだピラティスの表面的な部分しか見られていないように思います。リフォーマー(マシンピラティスで使用される器具)は非常に良い道具で、女性にも人気ですが、「なぜリフォーマーを使うのか」という点まで視野を広げられるともっと良いと思います。

菅原 ぶっちゃけた話で言うと、必ずしも手段はピラティスでなくても良いと思います。自分の身体をうまくコントロールすることができる全身運動であれば選択できます。一番大切なのは、目的がずれないようにすることです。自分のスペックに合った身体の使い方を覚えていくことこそが重要です。

ピラティスに取り組む際に意識しておきたいこと

━━最後に、ピラティスではどのようなことを理解した上で実施していくべきなのなのか、教えていただけますか。

菅原 ピラティスは骨を意識するものだと私は習いました。骨を正しく動かすことで、結果論としてそこに付着する筋肉にも効果が及ぶようになると理解してもらえると良いのではないかと思います。

鈴木 上腕二頭筋のトレーニングを考えてみても、肩甲骨の安定、肋骨の位置、骨盤、足部というように全てが連動してきます。ピラティスで得られるような全身の連動や協調は、これまでのボディメイク業界では疎かにされてきてしまった部分なので、そこが見直されていくと良いですね。

さっそく実践してみよう!!

すずき・まさし

1980年12月4日生まれ。福島県出身。株式会社THINKフィットネス勤務。ゴールドジム事業部、トレーニング研究所所長。2010年からJBBF日本選手権で優勝を重ね、2018年に9連覇を達成。2016年にはアーノルドクラシック・アマチュア選手権80㎏級、世界選手権80㎏級と2つの世界大会でも優勝を果たした。現在は読売ジャイアンツでウエイトトレーニングの指導を担当している。

すがはら・じゅんじ

1978年10月28日、東京都出身。全米公認ストレングス&コンディショニングスペシャリスト(NSCA・CSCS)/BodyElementPilatesマスタートレーナー/トレーニングスタジオアランチャ代表。法政大学ラグビー部でプレー後、単身ニュージーランドへ渡りNZISに入学、トレーニング学などを学ぶ。帰国後ピラティスと出会い、マスタートレーナーの資格を取得。パーソナルトレーナーとしてラグビー選手、プロ野球選手などトップアスリートを指導するかたわら、全国を回りピラティス、マスターストレッチ、ボディキー、呼吸法などをレクチャーしている。パーソナルトレーニングスタジオ アランチャ公式サイトhttps://www.arancia78.jp/

取材・文:舟橋位於 撮影:中原義史(対談、HowTo)、中島康介 Web構成:中村聡美